※当サイトはアフェリエイトリンクを使用しています。

消費者庁が問題としている「誇大な宣伝や表現」に配慮しコンテンツを制作しておりますのでご安心下さい。問題のある表現がありましたらお問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。

高専の受験を考えている中学生へ

- 高専に入りたいけど、入試の仕組みがわからない……

- 推薦と学力、どっちが自分に向いているの?

- 高専の入試って普通高校とどう違うの?

国立高専の入試は、普通高校にはない独特の制度や流れがあり、独自で情報を入手する必要があります。しかし、高専へ進学するのは全国中学生の1%以下。特に高専の校舎から遠い中学校は進学実績が少なく、情報がないことも多いのではないでしょうか。

僕は中学2年生で高専を知り、受験したいと思うようになりました。そんな中、母校では高専への進学実績がなく、「普通高校の入試との違い」や「何から始めればいいのか」がわからない状態に……。中学3年生の夏、部活の引退を機に近所の塾に入塾。塾でも実績がない中、高専について調べてくれて、無事に合格できました。

この記事では、国立高専を目指す人に向けて、入試制度の種類や普通高校の受験との違いをまとめています。この記事を読めば、自分に合った「高専に入学するルート」がわかる!学力入試で合格した経験と卒業生の視点からわかりやすく解説します。

自分に合ったルートに合わせて準備を進めていけば、難しい事はありません。ばっちり対策をして、高専への入学、更には卒業後の素晴らしい未来を掴みましょう!

高専とは? 実は「国立」と「公立」「私立」がある!

高等専門学校(高専)は、中学卒業後に進学できる5年制の高等教育機関です。普通高校と違って、入学直後から「ものづくり」「電気」「情報」など専門分野を学ぶことができます。

一括りに高専と言っても、実は「国立」「公立」「私立」の3種類があります。それぞれの違いをしっかり理解して、自分が行きたいと思っている学校がどこに属しているかを把握することが大切です。

なぜなら、設立された主体によって運営方針や入試制度、学べる内容が大きく違うためです。高専はすべて同じと思われがちですが、実はそれぞれに特徴があります。

以下に、入試視点でまとめた表を示します。

| 区分 | 国立高専 | 公立高専 | 私立高専 |

|---|---|---|---|

| 数 | 51校 | 3校 (2028年に1校増予定) | 4校 |

| 主な入試方法 | 推薦入試/学力(一般)入試 | 推薦入試/学力(一般)入試 | 推薦入試/学力入試/AO入試 など |

| 学力検査科目 | 国語・数学・英語・理科・社会 (学校により4教科の場合あり) | 国語・数学・英語・理科・社会 (学校により4教科の場合あり) | 学校によって異なる (3~5教科が多い) |

| 推薦入試の評価 | 調査書、面接、志望理由書など | 調査書、面接、学校ごとに設定あり | 調査書、面接、プレゼン、小論文などもあり |

| 面接の有無 | 推薦入試では実施 (一般入試は原則なし) | 推薦入試で実施 (学校により異なる) | 多くの学校で実施 |

| 入試時期 | 推薦入試:1月/一般入試:2月 | 推薦入試:1月/一般入試:2月 | 推薦・AO:12月頃/一般:2月~3月 |

| 合格発表 | 一般入試:約3月上旬 | 一般入試:約3月上旬 | 学校により異なる |

国立高専は、全国に51校ある

国立高専は国が設立した学校で、全国に51校(55キャンパス)あります。国立ということもあり、学費は公立や私立よりずっと安く設定されています。全国に多くの校舎があり、教育水準が高く、就職率も非常に良いです。

授業は専門的で実践的です。普通高校よりも実験や実習が多く、技術者としての基礎がしっかり身につきます。学力入試は、同日に同じ問題で行われますが、一部の学校では4教科のみの評価であったり、傾斜配点を採用したりと採点方法に差があります。

国立高専の一覧はこちら(国立高等専門学校機構ホームページより)

本記事では、国立高専について詳しく解説します!

公立高専は、地域が運営している

公立高専は、都道府県や市が運営していおり、以下の3校があります。

- 東京都立産業技術高等専門学校(東京)

- 大阪公立大学工業高等専門学校(大阪)

- 神戸市立工業高等専門学校(兵庫)

また、2028年には滋賀県に新しい公立高専ができる予定です。

- 滋賀県立高等専門学校 (仮称、2028年開校予定)

国立と似たカリキュラムですが、地域性を活かした教育が行われている点が特徴です。入試制度については、国立とは違う独自の入試制度が採用されています。

私立高専は、私立学校法人が運営

私立高専は民間が設立し、独自のカリキュラムや特色を持っています。私立の高専は以下の4校があります。

- サレジオ工業高等専門学校(東京)

- 国際高等専門学校(石川)

- 近畿大学工業高等専門学校(三重)

- 神山まるごと高等専門学校(徳島)

私立のため学費が高めですが、その分設備や教育に独自の特徴がある学校もあります。独自の奨学金やサポート制度がある場合もあります。

入試制度や教育内容も国立、公立と異なるため、募集要項をよく確認しましょう。

公立高専、私立高専については、別記事で詳しくまとめます。

どの高専も「専門的な技術」を早く学べる学校

どの高専でも、普通高校よりも専門性の高い学びができます。就職率が高く、大学への編入も可能です。

将来、技術者になりたいなら有力な選択肢です。しかし、タイプによって学べる内容や学び方に違いがあります。自分の目標や学びたい分野に合った高専を選ぶことで、将来の進路にもつながっていきます。

本記事では、「国立高専」の入試制度について解説していきます!

国立高専の入試制度には「推薦入試」と「学力入試(一般入試)」がある!

国立高専の入試制度には、「推薦入試」と「学力入試(一般入試)」の2つがあります。この2つの制度には、それぞれ特徴があり、自分に合った方法を選ぶことが重要です。どちらを選ぶかによって、準備する内容や対策の方向性が変わってきます。

推薦入試は、母校の学校長推薦が必要で、推薦を受けるには成績や人物評価などの内申点で一定の基準を満たす必要があります。一方で学力入試(一般入試)は、希望すれば誰でも受験することができます。ただし、学力入試の場合も内申点も加味して合否判定がされるため、日頃の勉強や授業態度には注意が必要です。

推薦入試で合格できなくても、学力入試(一般入試)を受けることができます。推薦入試を希望する場合は、推薦の対策と合わせて学力入試の勉強もしておきましょう。

以降、募集要項の一例として「令和7年度の佐世保高専」をとり上げます。

令和8年度は案内があり次第更新します。(例年は9月末頃発表)

また、高専によって募集要項が異なりますので、必ず志望校の募集要項をご確認ください。

各高専の「入学者選抜方法」は、こちらから検索ください。

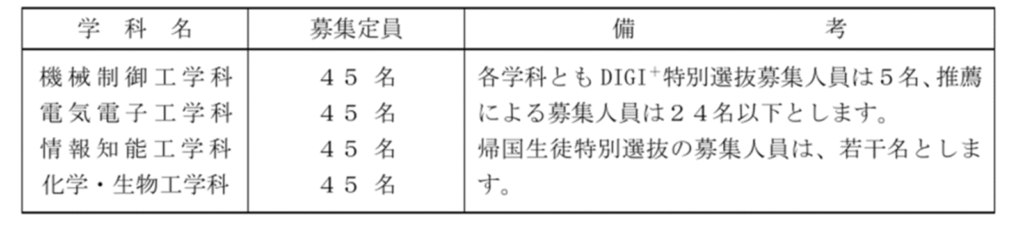

各学校ごとに各選抜方法合計の募集定員が設けれています。

(令和7年度の佐世保高専の「募集定員」例)

国立高専の推薦入試制度の基本情報

国立高専の推薦入試は、一般的な私立や公立高校の入試よりも早いタイミングであります。学校長の推薦がもらえるかつ、評定が基準を満たす場合には、早めに検討しておくことが大切です。

中学校での学習成績や生活態度、部活動などの実績も評価対象となりますので、日頃から努力をしておくとよい結果に繋がります。

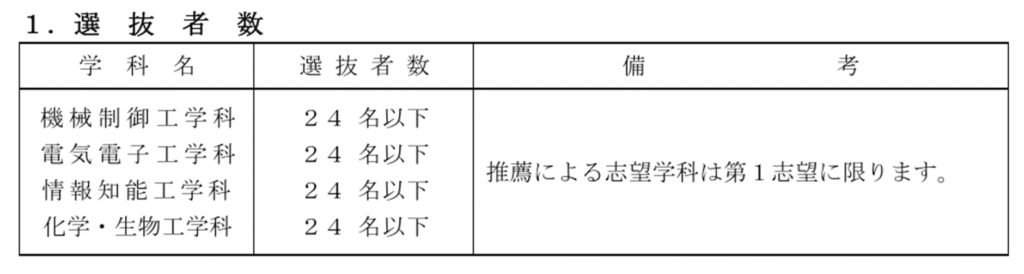

(令和7年度の佐世保高専の「推薦募集定員」例)

佐世保高専の場合、DIGI+(後程詳しく説明)での選抜が5名のため、残りの40名のうち24名の半数以上が推薦で決まる可能性があります。

国立高専の推薦入試受験資格(例)

- 中学校を卒業見込みであること

- 学校長の推薦があること

- 中学の平均評定が一定数以上あること(平均4.0以上の学校が多い)

- 合格したら必ず入学すること

(令和7年度の佐世保高専の「出願資格」例)

推薦入試の出願資格

令和7年3月に中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業見込みの者若し

佐世保高専 令和7年度学生募集要項より

くは中等教育学校の前期課程を修了見込みの者又は文部科学大臣が中学校の課程と同等課程を有

するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了見込みの者で、次の要件を満たし、在籍

学校長が責任をもって推薦できる者とします。

(1)人物が優れていて、技術者としての適性が認められる者

(2)学業成績については、以下(ア)・(イ)の何れかの基準を満たす者

(ア)在籍学校における第1学年から第3学年までの9教科(選択教科を除く)の成績が5

段階評価で合計110以上の者

(イ)在籍学校における第1学年から第3学年までの9教科(選択科目を除く)の成績が

5段階評価で合計102以上、かつ、理科及び数学の3年間の5段階評価の平均が

それぞれ4以上の者

(3)本校に入学する意志が強固であって、合格した場合は必ず入学する者

僕が高専への進学を希望したときには、「同一高専の同一学科への推薦は各中学校から1名」と決められていました。佐世保高専の募集要項を読むと、この要件はなくなってそうです。

一緒に高専に行こうとしている同級生がいる場合は、早めに志望校の募集要項でチェックしておきましょう。

各高専の「入学者選抜方法」は、こちらから検索ください。

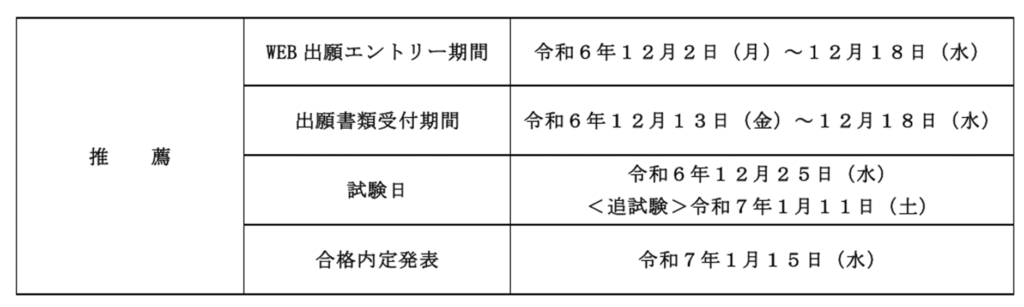

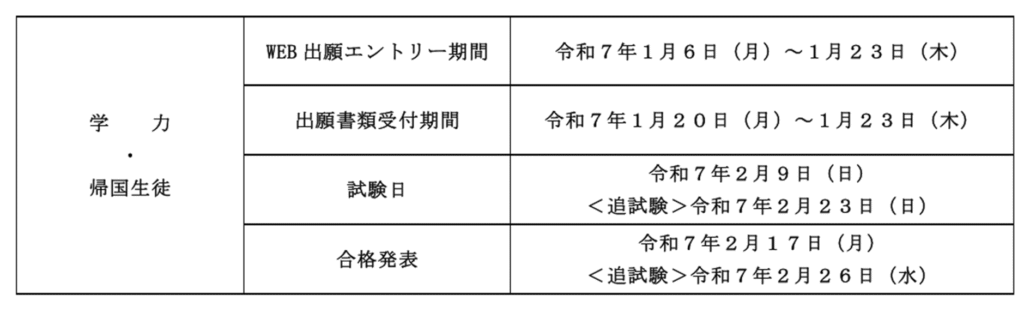

入試期間

- 普通高校より早い12月後半〜1月中旬 に実施(各高専によって日程は異なる)

(令和7年度の佐世保高専の「推薦入試期間」例)

試験内容

- 面接、小論文、口頭試問、適性検査、グループワークなど(高専によって異なる)

筆記試験がない、または一部のみのケースもあり、調査書や推薦書、志望理由書などの学力以外の評価が重要です。各高専で選考方法や基準が異なるため、募集要項を必ず確認してください。

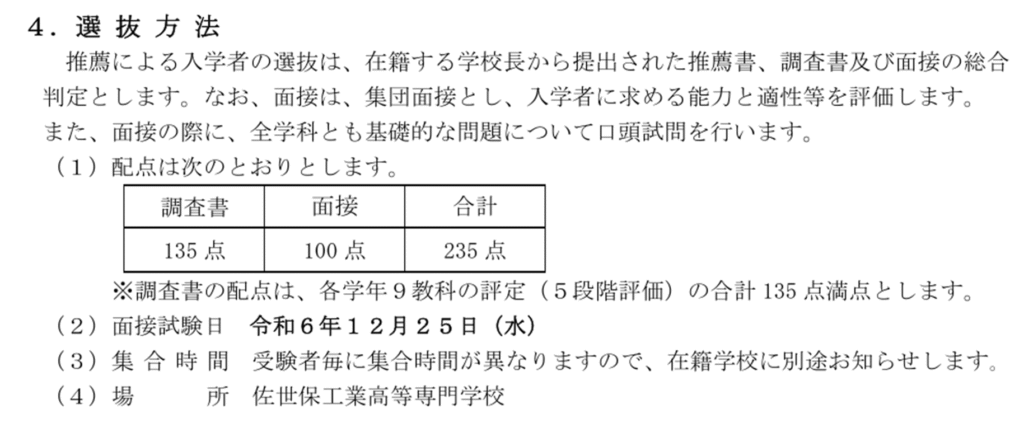

(令和7年度の佐世保高専の「選抜方法」例)

令和7年度の佐世保高専では「集団面接」で、集団面接中に「口頭試問」があると説明されています。

また、調査点として「各学年の9教科の評定の合計」とされているため、1、2年の3学期成績と3年の2学期の成績の9教科×5段階×3学年=135点で評価されることになります。

1年生からの積み上げが大きく寄与しますので、日頃の勉強も大切です。1年、2年、3年の成績に重み付けをする高専もあるため、この点も志望校の募集要項をチェックしましょう。

各高専の「入学者選抜方法」は、こちらから検索ください。

高専の推薦入試のメリット

高専の推薦入試には、受験生にとって多くのメリットがあります。特に一般入試と比べて、精神的・時間的な負担が軽減される点が魅力です。

《高専の入試に2回挑戦できる!》

高専によっては、推薦入試で募集定員の半数以上をとる学校もあります。学力入試のみの場合、残りの半数以下の枠を取りに行く必要があります。推薦入試で一度トライできると良い結果に繋がるかもしれません。

《学力入試や他の高校に比べて、合否発表が早い!》

もう一点、合否の発表が早い事もメリットになります。推薦で合格できた場合、早い段階で受験を終えることができます。もし不合格でも、学力試験に向けて受験の雰囲気を知った上で臨むことは有利に働くでしょう。

ただし、不合格の場合には気持ちの切り替えがうまくできないと、学力入試に影響しかねません。推薦入試は受かったらラッキーくらいのつもりで、学力試験と合わせて準備をしていきましょう!

国立高専の学力入試(一般入試)制度の基本情報

国立高専の学力入試(一般入試)は、全国一斉に同じ問題で行われる筆記試験です。科目は数学・理科・英語・国語・社会で、バランスのとれた学力が求められます。(一部、4科目の学校もあり。年度により変わる可能性があるため、要確認。)過去問題を活用しながら、しっかりと対策を行うことが合格のカギとなります。

この入試制度は、学力を重視した選抜方法です。合否は、主に筆記試験の得点によって決まるため、自分の実力を正確に評価してもらえる仕組みになっています。推薦入試に比べて競争率が高く、事前の学習準備がより重要になります。

国立高専の学力入試受験資格

- 中学校を卒業した者(卒業見込みの者を含む)

(令和7年度の佐世保高専の「出願資格」例)

学力入試の出願資格

(1)中学校を卒業した者(令和7年3月卒業見込みの者を含む。)

佐世保高専 令和7年度学生募集要項より

(2)中学校に準ずる学校を卒業した者(令和7年3月卒業見込みの者を含む。)

(3)義務教育学校を卒業した者(令和7年3月卒業見込みの者を含む。)

(4)中等教育学校の前期課程を修了した者(令和7年3月修了見込みの者を含む。)

(5)中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者(学校教育法施行規則第95条)

出願資格にもある通り、「中学校を卒業した者」が資格になります。年齢制限がないため、中学3年生の受験時に高専に合格できなかった場合、翌年に高専を再受験する「高専浪人」も選択可能に。

実際に在学中は、2年進級時に同級生が新1年生として入学してきました。高専は高校よりも大学に近い学校のため、浪人という選択も普通に取ることができます。

入試期間

- 2月上旬(国立高専は同一試験日)

令和8年度入学者選抜:令和8年2月8日(日) (予定)

令和7年度入学者選抜:令和7年2月9日(日) (終了)

令和6年度入学者選抜:令和6年2月11日(日) (終了)

令和5年度入学者選抜:令和5年2月12日(日) (終了)

(令和7年度の佐世保高専の「学力入試期間」例)

国立高専の推薦入試と比べると学力入試のタイミングは遅いですが、公立高校よりは早いのが特徴です。

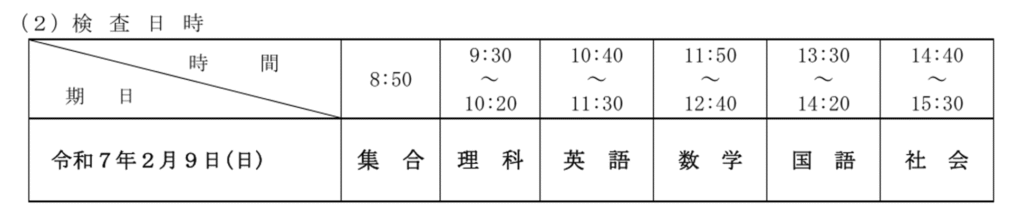

試験内容

- 数学・理科・英語・国語・社会の5教科の筆記試験

- マークシート方式

- 内申点も考慮される学校が多い

※国立高専共通、一部の高専では4教科

(令和7年度の佐世保高専の「学力検査内容」例)

学力検査

理科・英語・数学・国語・社会の5教科についてマークシート方式による学力検査を実施し

佐世保高専 令和7年度学生募集要項より

ます。(シャープペンは使用できませんので、黒鉛筆【HBに限る】を持参してください。)

国立高専の学力入試(一般入試)問題及び試験日は全国共通!

国立高専の学力入試では、問題及び試験日が全国共通です。そのため、どの国立高専のどの学科を志望する場合でも、同じ内容の試験を同じ日受けることになります。

(令和7年度の「学力入試日時」例)

国立高専の入試は5教科のマークシート方式!

国立高専の入試は、5教科すべてがマークシート方式で実施されます。一般的な高校の入試では、記述問題なども出題されるため、マークシート方式ではありません。そのため、普通高校の入試とは試験対策が大きく異なります。

マークシート方式の試験は、選択肢から正解を選び、解答用紙にマークする形式。この方法を採用することで、採点が迅速で客観的な評価が可能になります。

マークシート方式だから、普通高校の入試対策をしておけば簡単と思ったら大間違いです。高専の問題傾向に慣れることももちろん大切ですが、マークシート方式の試験そのものに慣れることがより大切になります。

例えば、以下のようなことに注意が必要です。

- マークシートの記入ずれに気づかないと、以降の問題が全て誤答となる

- マークを誤った際の消し方が不十分だと、二重マークで無効となる

- 誤りに気づいて修正するのに時間を使ってしまい、焦って力を発揮できない

など……

また、制限時間内に解くための時間配分を身に付けるためにも、過去問を使ったマークシート方式での模擬試験は欠かせません。過去問は、国立高専機構のホームページに過去3年分が公開されていますので、ぜひ繰り返し解いてみてください。

国立高専機構のホームページの過去問公開はこちら

書店には詳しい解説付きの過去問集が売っています。問題傾向や試験慣れだけではなく、勉強としてがっつり使いたい場合は、そちらを検討してみましょう。過去問や問題集については、別途記事を書きます。

受験生にとっては、出題形式を正しく理解しておくことが、合格への第一歩です。

最近では、マークシート用に心が太いシャープペンシルが売られています。僕もTOEICのようなマークシート方式の試験で実際に使っていますが、塗りやすいため試験時間の節約に効果的です。

しかし、国立高専の学力入試では「シャープペンシルの使用は不可」と明記されています。知らずにマークシート用のシャープペンシルで練習してしまうと、思わぬ変化に困惑することに。当日にシャープペンシルしか持参していない場合は、試験を受けられないという事態にもなりかねませんので、注意しましょう。

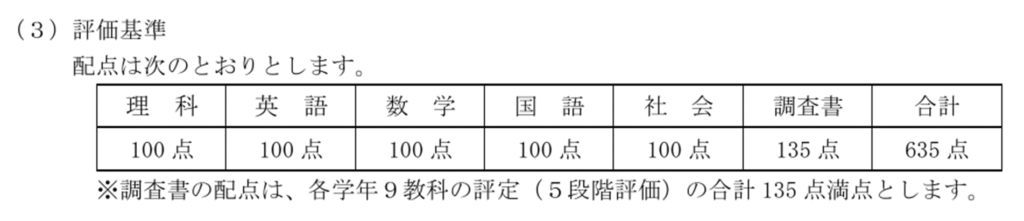

「理科」「数学」「英語」に傾斜配点を採用している高専がある!

一部の国立高専では、「理科」「数学」「英語」に傾斜配点を導入しています。これらの科目が得意な受験生にとっては、合格に有利な制度です。

傾斜配点とは、特定の科目の得点に重みをかける評価方法のことです。一部の高専では、理科・数学・英語に1.5倍や2倍の重み付けをすることで、理系分野に必要な基礎力を重視しています。

たとえば、数学や理科の得点が2倍で計算される場合、他教科が同じ点数でも、得意科目でしっかり稼げば総合得点が高くなります。傾斜配点を採用している高専を受験する場合は、該当科目を集中的に学習しておくことが、効果的な入試対策につながります。

志望している高専が傾斜配点を採用しているかは、最新の募集要項などで確認してください。

志望の高専によって実施されない教科もある!

志望する高専によっては、入試で実施されない教科があるため注意が必要です。志望校を決める前に実施科目は必ずチェックしましょう。こうした違いを見落とすと、不要な教科の対策に時間を使ってしまうおそれがあります。(戦略的に4科目しかない高専を受験するという選択肢もあるかもしれません。)

年度によって変わる可能性もあるため、必ず最新の募集要項や公式サイトを確認し、出題科目に合わせた学習を進めましょう。

「数学」と「理科」の難易度が高い!

国立高専の入試では、「数学」と「理科」の難易度が特に高く、受験対策の中心に据えるべき教科となっています。

これらの科目に力を入れることが、合格への大きな鍵となります。

数学と理科は高専に求められている論理的思考力や応用力が強く問われる教科です。高専では、入学後の専門的な授業につながる基礎力を重視しており、そのため入試でも高度な問題が出題される傾向にあります。

過去問で出題傾向をよく確認し、重点的に学習することで、合格の可能性は大きく高まります。早めの対策と継続的な復習で、確かな力を身につけていきましょう。

合否は「学力点+内申点」の合計で決まる!

高専の入試では、合否は「学力点」と「内申点」の合計で判断されます。学力試験の結果だけでなく、中学校での成績や日頃の取り組みも非常に重要です。

内申点の重み付けは、各高専によって異なります。また、1~3年生までが対象の場合や3年生だけが対象の場合など様々。1年生、2年生、3年生で重み付けを変えて、合計で合否を決める学校もあります。

(令和7年度の佐世保高専の「学力入試評価基準」例)

特定の高専の学科を指定して受験をするのが基本!

高専の入試では、あらかじめ希望する高専及び学科を指定して出願する必要があります。特に推薦入試、前述のDIGI+特別選抜は、第一志望しか指定できない場合がほとんどです。一方で学力入試の場合は、同一高専の中から第3志望まで選択することができる場合があります。各高専の学生募集要項に記載がありますので、確認しましょう。

ここまでで説明してきた通り、高専ごとに科目や傾斜配点有無、面接と内申点のバランスが異なります。同様に、各高専で偏差値や入試倍率も異なります。更に、同じ高専であっても、志望する学科によっても偏差値や入試倍率が違うのが一般的です。人気の学科は、どうしても倍率が高く、偏差値も上がりやすいです。

学科選びは、将来のなりたい姿をイメージして選択することが必要になります。しかし、何も知らずに偏差値や入試倍率が高い学科を選択して、落ちてしまっては本末転倒です。自分の夢や目標と合わせて、学力レベルも把握した上で高専や学科を選択しましょう。

志望学科の選定

機械制御工学科、電気電子工学科、情報知能工学科、化学・生物工学科の4学科のうちから第

佐世保高専 令和7年度学生募集要項より

3志望まで選定することができます。

北海道4校と東北4校の複数校志望受験制度

北海道と東北の一部高専では、複数の学校を同時に志望できる「複数校志望受験制度」が導入されています。この制度を活用することで、受験生は合格のチャンスを広げることができ、より柔軟な進路選択が可能になります。

北海道では旭川・釧路・苫小牧・函館の4校、東北では秋田・八戸・一関・仙台の4校が対象となっており、ひとつの試験で複数校を同時に志望できる仕組みになっています。

商船学科複数校志望受験制度

商船学科においても、複数校志望受験制度が設けられており、受験生は複数の高専を同時に志望して受験できます。

商船学科がある高専は全国に5校ありますが、そのうち複数校志望受験制度が使えるのは次の3校のみです。

商船学科だけでなく、電子制御学科も志望可能です。

以下の2校は含まれておりませんので、ご注意ください。

複数校志望受験制度を利用するには、志望順を事前に決めて出願する必要があり、入試の成績や定員に応じて合否が決まります。入試要項や学校ごとの詳細は、それぞれの高専の公式サイトで確認できますので、必ずチェックしましょう。

複数校志望受験制度については、別の記事で詳しく記載します。

高専の入試は普通高校と違う!高専受験に特化した勉強が必要

ここまで述べてきた通り、出題傾向や配点、試験方式など、高専の入試は普通高校とは異なる点が多くあります。高専に合格するためには、高専に特化した学習戦略を立てて取り組むことが非常に重要です。

まず最初に取り組んでほしいのは、過去問です。3年分の過去問は、国立高専機構のホームページで公開されているます。また、書店などで販売されている公式過去問集は、解説などが詳しく書かれたものもありおすすめです。

過去問を解くことで、出題の傾向や難易度、よく出るテーマがわかります。特に数学や理科は配点も高いため、重点的に対策を進めましょう。英語や国語も基本的な読解力と語彙力が求められますので、日々の学習で基礎力を養ってください。

国立高専機構が公開している3年分の過去問はこちら

問題に慣れるだけではなく、詳しい解説まで欲しい場合は、過去問集を購入しましょう。公式の過去問集については、別途記事で紹介します。

とは言え、過去問を解くだけでは、試験対策としては不安になるものです。しかし、全国の中学生のうち、高専へ進学するのは1%以下のため、母校や近所の塾などでは、情報がないのが一般的でしょう。

ナレッジスターの無料オンライン相談に申込をしてみませんか?

高専の受験情報や内部事情は、中学校の先生や一般的な進学塾ではなかなか手に入りません。そもそも、高専に進学した人、高専に詳しい人が身近にいない……そんな中で「どこに相談すればいいのか分からない」と悩んでしまうものです。

ナレッジスターは、全国で唯一の高専専門オンライン塾で、これまでに全国58高専すべてで合格実績があります。

個別相談なら、勉強法や受験対策、入塾のことに限らず、相談内容が自由でどんな小さな不安にも応えてくれます!

無理な勧誘や入塾の強制は一切なし!高専を目指す上で、有益な情報を手にすることができるため、ぜひご気軽に相談してください。

\ 高専のプロになんでも聞ける45分!/

オンラインで気軽に相談!

国立高専入試の概要まとめ

国立高等専門学校(高専)入試に向けては、事前に制度の全体像をしっかりと把握しておくことが重要です。各高専によって、入試制度が複数あったり、それぞれ異なる特徴と対策が必要となるためです。

国立高専の入試は主に「推薦入試」と「学力(一般)入試」の2つに分かれています。推薦入試は中学校の推薦を受けて出願し、面接や調査書を重視する傾向があります。一方、一般入試では5教科(国語・数学・英語・理科・社会)の学力検査が行われるため、基礎から応用まで幅広い学習が求められます。

学力入試においては、国立高専は同日に同じ内容で試験が行われれることが特徴のひとつ。そんな中でも、傾斜配点や4科目だけの評価、内申点との組み合わせなど、高専によって違いがあるため、必ず志望校の募集要項で確認をしましょう。

志望校をや志望学科を選択する際にも、学校によっては複数校を志望できる場合があります。合格の可能性を上げることができる制度になりますので、自分がなりたい姿に合わせて、うまく活用しましょう。

このように、国立高専入試では、制度の理解・情報収集・対策の3つが合格のカギを握っています。自分に合った受験戦略を立て、計画的に学習を進めることで、夢の進路に一歩近づくことでしょう。受験生の皆さんが、自信を持って本番を迎えられるよう応援しています。

\ 高専のプロになんでも聞ける45分!/

オンラインで気軽に相談!

高専を選ぶ上で参考になる記事はこちら👇

寮生活に不安がある方はこちら👇

マーティー

マーティー本サイトで書いてほしいこと、とり上げてほしい情報やイベント、ご質問などありましたら、お問い合わせフォームか、Xからご連絡ください。