※当サイトはアフェリエイトリンクを使用しています。

消費者庁が問題としている「誇大な宣伝や表現」に配慮しコンテンツを制作しておりますのでご安心下さい。問題のある表現がありましたらお問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。

- 高専を受験したいけど、志望校が1つだと不安……

- 複数の高専を同時に受験できる制度が気になる。

- どの高専が対象なのか具体的に知りたい!

-高専受験を考えている中学生や保護者の、不安や疑問にお応えします!

高専は、一般的な普通科高校とは異なる特色を持つ学校です。受験についても高専独自の制度が存在します。しかし、高専へ進学するのは全国中学生の1%以下。情報を集めにくいのが実情です。

本記事では、「国立高専の複数校志望受験制度」について、対象高専や学科だけでなく、制度活用のメリットや注意点も解説します。この記事を読めば、第一志望の高専と合わせて第二、第三志望の高専まで意識した受験対策ができ、高専合格への道が開かれます。

複数校志望受験制度が設けられているのは、「北海道4校」「東北4校」「中国・四国地方3校」の3地区の高専のみです。自身が志望する高専と一緒に受験できる高専を知って、制度をうまく活用しましょう!

複数校志望受験制度とは複数の国立高専を同時に受験する制度

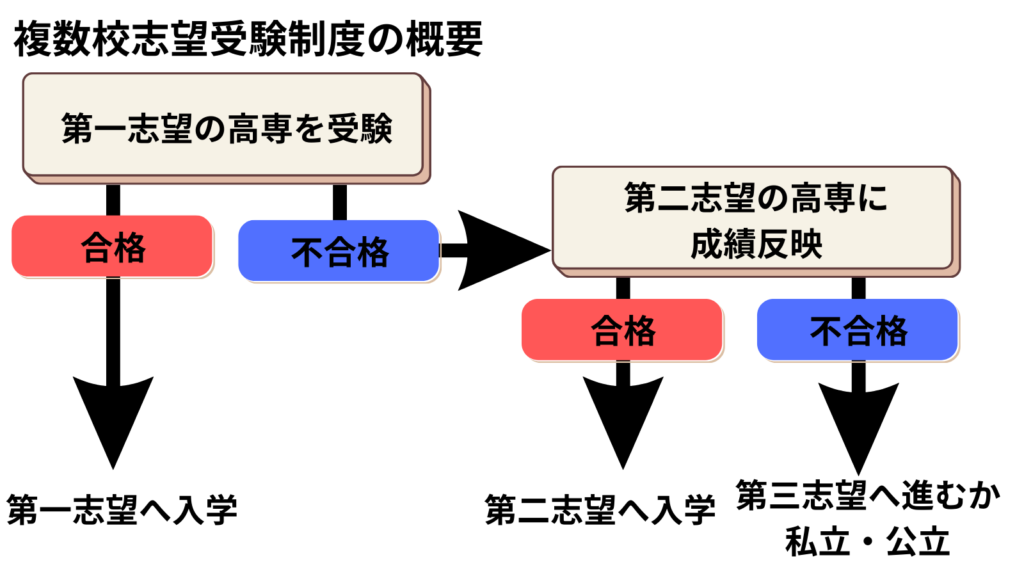

国立高専の複数校志望受験制度とは、学力選抜において複数の国立高専を同時に受験できる制度です。

従来は各高専が独立しており、同一高専の学科しか同時に志望ができませんでした。複数校志望制度により、第一志望の高専に加えて、他高専を第二、第三志望として同時受験できるようになりました。

本制度は、商船学科の定員割れを防ぐ目的で中国・四国地方の商船高専3校(大島・広島・弓削)から始まったものです。商船学科での成功を受けて、商船高専3校は複数校志望受験制度の対象を他学科にも拡大しました。

今では他の地域でも、複数校志望受験制度の採用が広がっています。

国立高専の受験で複数校志望受験制度を活用するメリット

国立高専の受験で複数校志望受験制度を活用するメリットを2点挙げます。

- 入りたい学科がある高専を複数志望できる。

- より高いレベルの高専に挑戦できる。

①について、例えば第一志望のA高専の機械工学科で不合格なった場合を考えます。従来はA高専の他学科もしくは、公立、私立の高校に進学するしかありませんでした。しかし、複数校志望受験制度では、第二志望としてB高専の機械工学科を志望することができます。

⓶についても例を挙げます。高専Aの機械工学科が偏差値62、高専Bの機械工学科が58だとします。1校しか選択できない場合、自分の実力に合わせて高専Bを選択する人もいるでしょう。複数校志望受験制度を活用できれば、第一志望を高専A、第二志望を高専Bとすることが可能です。

複数校志望受験制度により、進路選択の幅が広がるメリットがあります。

複数校志望受験制度が対象の国立高専

複数校志望受験制度が設けられている国立高専は下記3地区の高専です。それぞれ解説します。

複数校志望受験制度が設けられている国立高専

\ 見たい地域をクリック! /

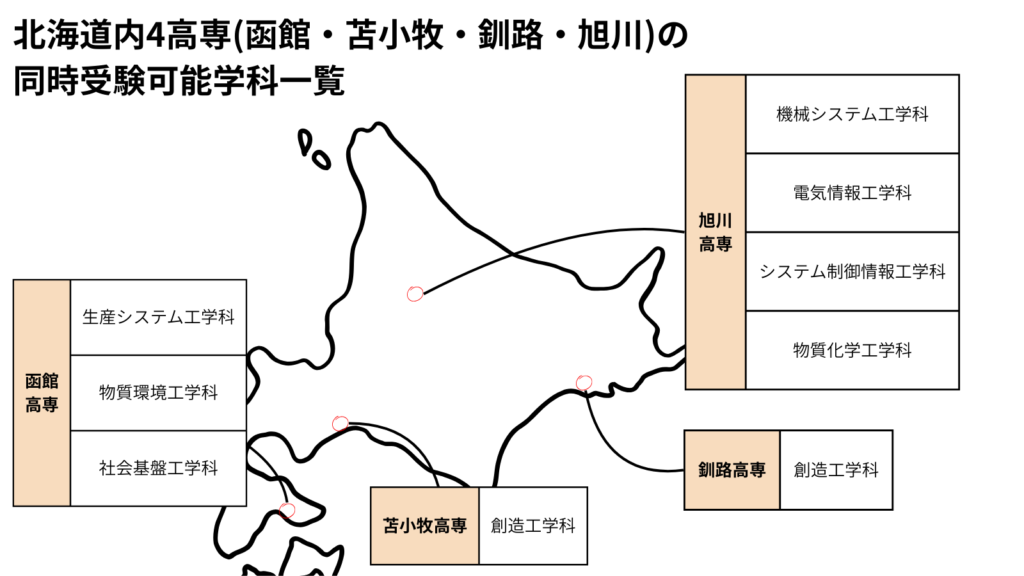

北海道4高専(函館・苫小牧・釧路・旭川)で複数校志望受験制度が使用できる

北海道には4つの高専があり、全ての学科で複数校志望受験制度での同時受験が可能です。第一志望から第九志望まで志望できます。

北海道4高専は、学力検査及び評定の評価方法が共通です。また、複数校志望受験制度を使った場合でも「専願」として扱われます。どうしても高専に入学したい場合は、積極的に活用しましょう。

各高専の学生募集要項はこちら👇

函館高専の学生募集要項(令和8年度)

苫小牧高専の学生募集要項(令和8年度)

釧路高専の学生募集要項(令和7年度)

旭川高専の学生募集要項(令和7年度)

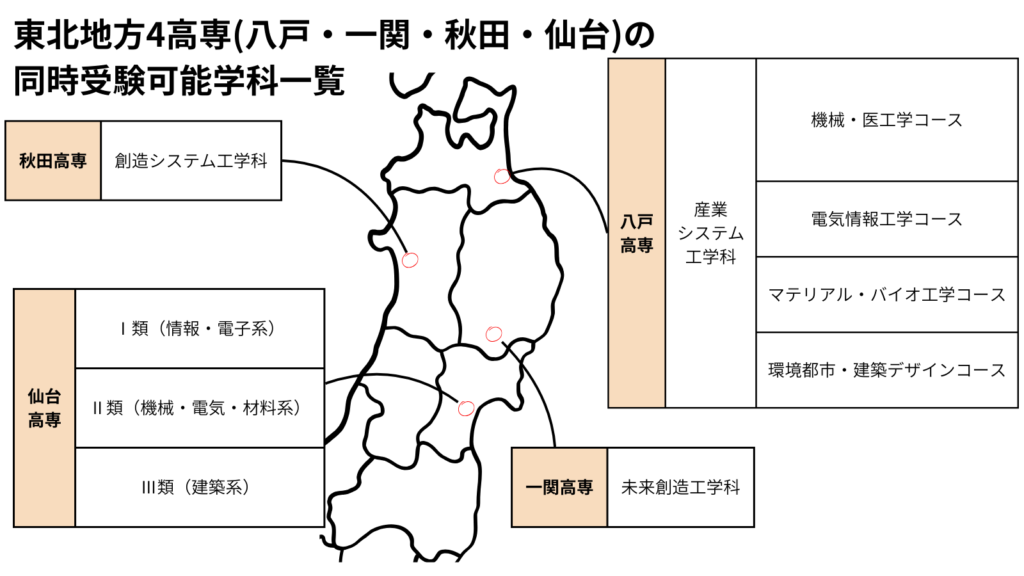

東北地方4高専(八戸・一関・秋田・仙台)で複数校志望受験制度が使用できる

東北地方にある6つの高専のうち、記事執筆時点で複数校志望受験制度が使用できるのは以下の4高専です。全ての学科で第一志望から第九志望まで同時に受験できます。

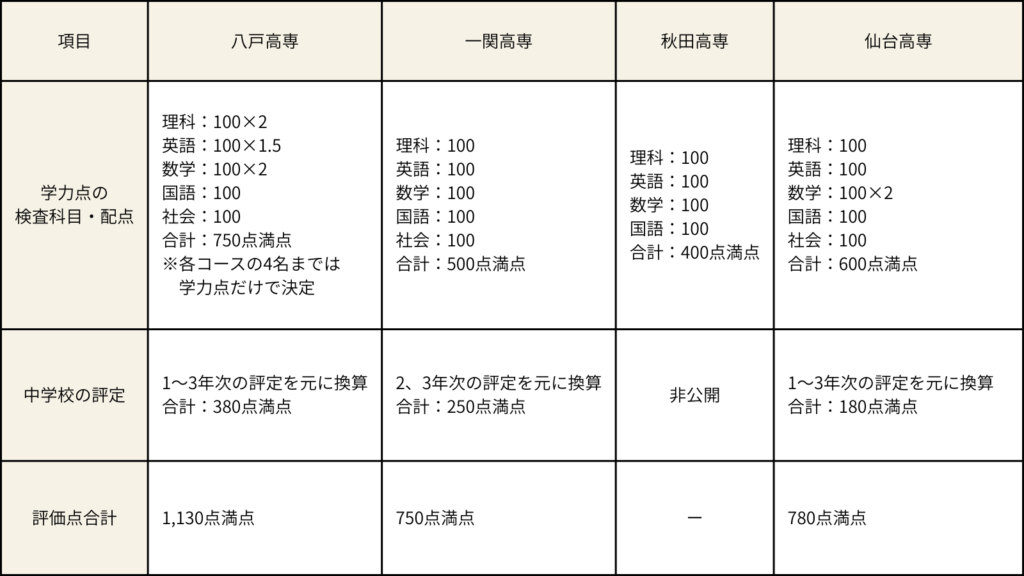

東北の4高専は、学力検査の科目数や配点、評定の計算方法が各高専で異なります。

そのため、志望する順番がより重要です。詳しくは、次項の「注意点」で解説します。

各高専の学生募集要項はこちら👇

八戸高専の学生募集要項(令和7年度)

一関高専の学生募集要項(令和7年度)

秋田高専の学生募集要項(令和7年度)

仙台高専の学生募集要項(令和8年度)

中国・四国地方3高専(広島・大島・弓削)で複数校志望受験制度が使用できる

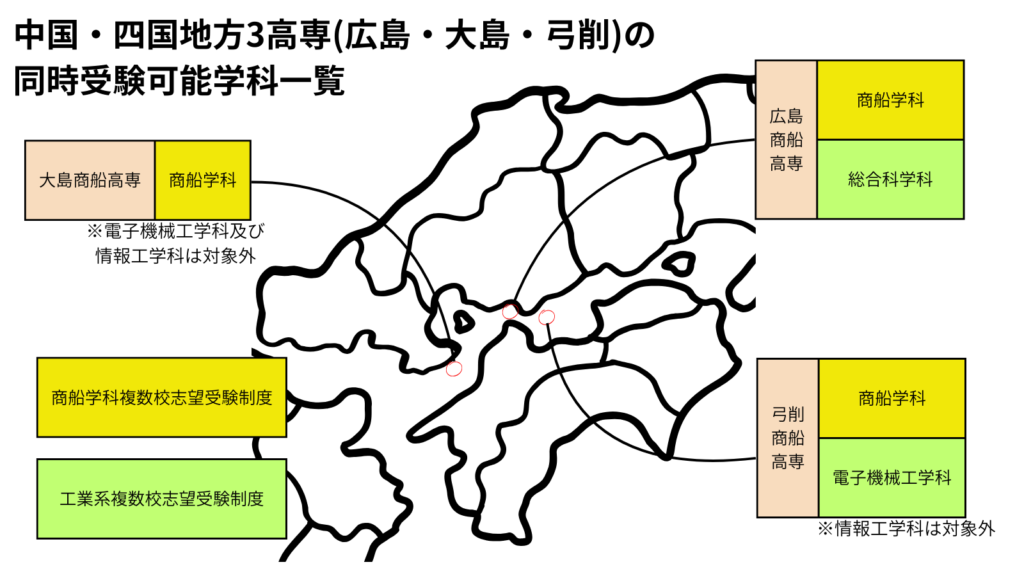

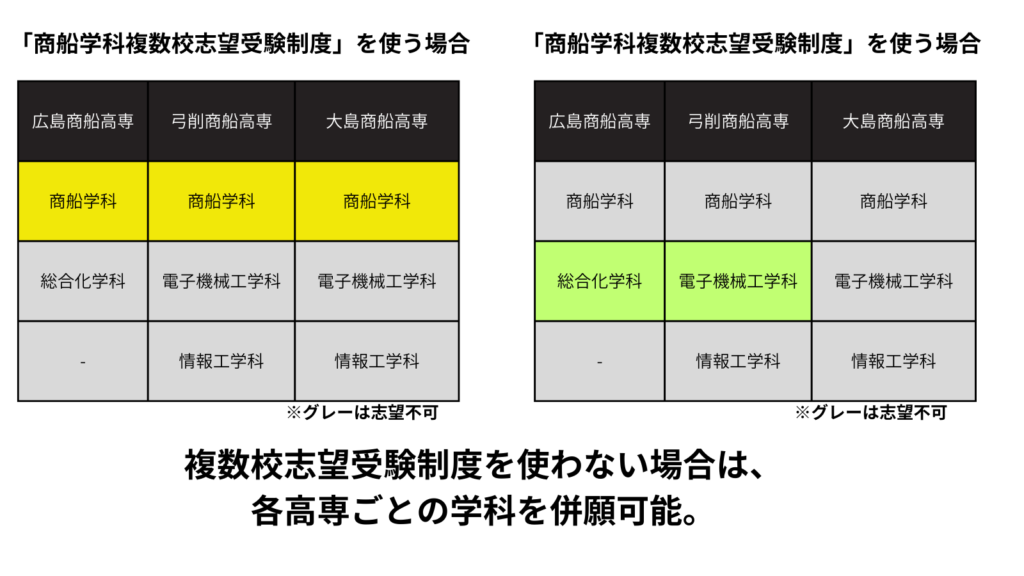

商船学科を擁する中国・四国地方の3高専でも、複数校志望受験制度の使用が可能です。「商船学科複数校志望受験制度」と「工業系複数校志望受験制度」の2種類があり、それぞれ併願できる学科が異なります。

「商船学科複数校志望受験制度」及び「工業系複数校志望受験制度」で出願した場合、第一志望と同じ高専の学科でも、他学科との併願受験ができなくなるため注意が必要です。

この3高専は、学力検査の傾斜配点はありませんが、評定の計算方法が異なります。

- 広島商船高専:135点満点

- 大島商船高専:270点満点

- 弓削商船高専:315点満点

学力検査結果との比率が変わるため、志望する順番がより重要です。詳しくは、次項の「注意点」で解説します。

各高専の学生募集要項はこちら👇

広島商船高専の学生募集要項(令和8年度)

大島商船高専の学生募集要項(令和8年度)

弓削商船高専の学生募集要項(令和7年度)

国立高専の受験で複数校志望受験制度を活用する際の注意点

国立高専の複数校志望受験制度は、受験生にとって合格機会を増やす役割を果たします。一方で、志望する高専によっては注意点が必要です。

- 高専ごとに配点や評価方法が異なる場合がある。

- 同じ学校でも併願できない学科がある。

- 志望する順番によって、合格できない場合もある。

- 合格したら必ず入学する必要がある。

※①、②については、既に説明済みのため割愛。

③に関わる条件に「志望順位が高い受験生が優先的に合格する」があります。第一志望としていたら合格していた高専も、第二、第三志望としていたために既に枠が埋まっていて合格できないということもあり得る制度です。

④に関わる条件に「合格したら必ず入学すること」があります。希望できるからといって、むやみに遠方の高専まで志望校に入れてしまうと、合格した後に苦労することに……。たとえば北海道と一括りにいっても、4つの高専は遠いです。合格したら通うことができる高専に絞って、制度を活用しましょう。

- どこでもいいからとにかく高専に入りたい!

- 自分の学力だと、どの順番で志望したらいいの?

- 高専にいくには、どう勉強したらいい?

と思っているあなたへ!

ナレッジスターの無料オンライン相談に申込をしてみませんか?

高専の受験情報や内部事情は、中学校の先生や一般的な進学塾ではなかなか手に入りません。そもそも、高専に進学した人、高専に詳しい人が身近にいない……そんな中で「どこに相談すればいいのか分からない」と悩んでしまうものです。

ナレッジスターは、全国で唯一の高専専門オンライン塾で、これまでに全国58高専すべてで合格実績があります。

個別相談なら、勉強法や受験対策、入塾のことに限らず、相談内容が自由でどんな小さな不安にも応えてくれます!

無理な勧誘や入塾の強制は一切なし!高専を目指す上で、有益な情報を手にすることができるため、ぜひご気軽に相談してください。

\ 高専のプロになんでも聞ける45分!/

オンラインで気軽に相談!

必ず第一志望高専の募集要項で確認を!

複数校志望受験制度の推進は、国立高専機構の年度計画の中でも言及されています。今は3地区に留まりますが、今後は他の地区や学科にも広がる可能性がある制度です。

必ず第一志望高専の募集要項で、最新の情報を確認してください。

国立高専の複数校志望受験制度まとめ

本記事では、高専受験に不安を感じる中学生や保護者の方のために、国立高専の複数校志望受験制度について解説しました。

本制度は、複数の高専を同時に出願できる仕組みです。志望校の選択肢が広がり、第一志望校に加えて、複数の高専を志望することで、合格の可能性を上げることができます。

令和7年9月時点で、本制度が利用できるのは「北海道」「東北」「中国・四国」の3つの地区にある高専のみです。

制度を活用する際は、以下の注意点を必ず確認しましょう。

- 志望順位の高い受験生から優先的に合格が決まる制度。

☞第二・第三志望にしたことで不合格になる可能性がある。

- 複数校志望制度で合格した場合、入学辞退はできない。

☞必ず入学できる高専だけを志望校に含めましょう。

国立高専機構は、今後も本制度を拡大していく方針です。志望高専によって、学力検査の配点や評価方法、併願できる学科が異なります。最新の情報は、必ず志望高専の募集要項で確認してください。

「志望校の情報をみても、いまいちよくわからない……」という方は、「ナレッジスターの無料相談」を活用してみましょう!

\ 高専のプロになんでも聞ける45分!/

オンラインで気軽に相談!

この記事が、皆さんの高専合格への道を開く一助となれば幸いです。

高専を選ぶ上で参考になる記事はこちら👇

寮生活に不安がある方はこちら👇

マーティー

マーティー本サイトで書いてほしいこと、とり上げてほしい情報やイベント、ご質問などありましたら、お問い合わせフォームか、Xからご連絡ください。